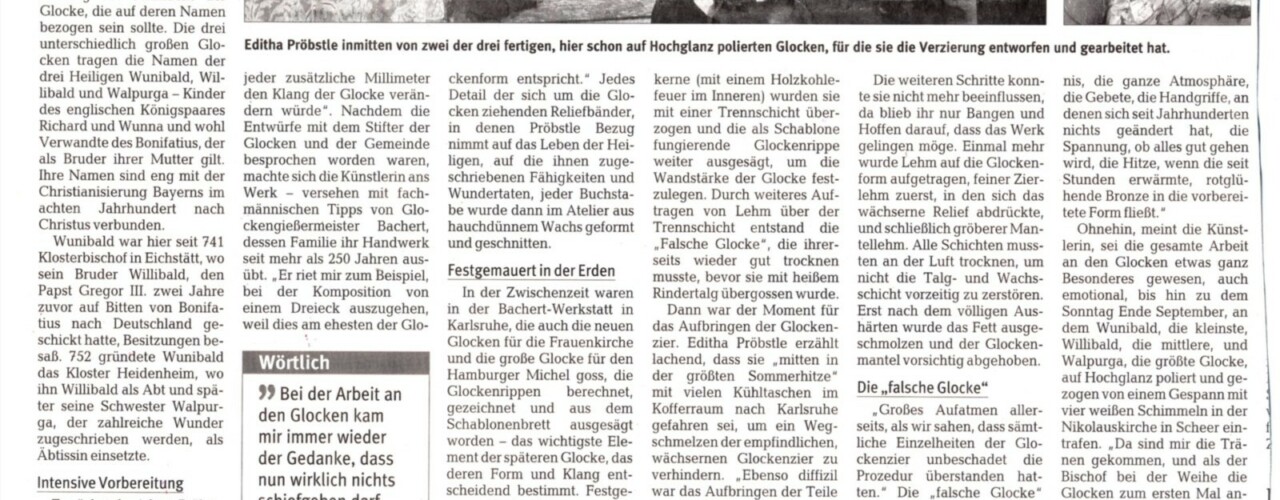

Rhein-Zeitung 23.Oktober 2009 Editha Pröbstles Kunst für Jahrhunderte

Editha Pröbstles Kunst für Jahrhunderte Koblenzer Künstlerin gestaltete die Zier für drei Glocken in Scheer an der Donau – Traditionen und Rituale erlebt – Ergriffen vom ersten Klang Der Auftrag war schon etwas Besonderes: Editha Pröbstle hat die Glockenzier für drei neue Glocken der Kirche in ihrer Heimatgemeinde in Scheer an der Donau gestaltet. Wenn die Koblenzer Künstlerin von der ungewöhnlichen Arbeit erzählt, erfährt der Zuhörer viel über ein jahrhundertealtes Handwerk mit ebenso alten Traditionen und Ritualen. KOBLENZ. Das Besondere ihres Auftrags kam der in Koblenz lebenden Grafikerin und Bildhauerin Editha Pröbstle so recht erst zu Bewusstsein, als sie die Werkstatt der renommierten Glockengießerei Bachert in Karlsruhe betrat: “Als mir Albert Bachert sagte, dass die Glocken, für die ich die Zier gestalten sollte, auch noch in fünf Jahrhunderten zu hören sein würden.” Zu hören sind sie in der Nikolauskirche von Scheer an der Donau, dem Heimatort der Künstlerin, als Teil eines nun wieder zu vollem Klangglanz erblühten barocken Geläutes. Der Stifter der drei Glocken, erzählt Editha Pröbstle, habe sie für die “Glockenzier” ausgewählt, also für die Gestaltung des Schmucks der Glocke, die auf deren Namen bezogen sein sollte. Die drei unterschiedlich großen Glocken tragen die Namen der drei Heiligen Wunibald, Willibald und Walpurga – Kinder des englischen Königspaares Richard und Wunna und wohl Verwandte des Bonifatius, der als Bruder ihrer Mutter gilt. Ihre Namen sind eng mit der Christianisierung Bayerns im achten Jahrhundert nach Christus verbunden. Wunibald war hier seit 741 Klosterbischof in Eichstätt, wo sein Bruder Willibald, den Papst Gregor III. zwei Jahre zuvor auf Bitten von Bonifatius nach Deutschland geschickt hatte, Besitzungen besaß.

752 gründete Wunibald das Kloster Heidenheim, wo ihn Willibald als Abt und später seine Schwester Walpurga, der zahlreiche Wunder zugeschrieben werden, als Äbtissin einsetzte. Intensive Vorbereitung Zunächst, berichtet Pröbstle, habe sie erst einmal viel gelesen, intensiv die Viten und Legenden, auch die Ikonografie dieser Heiligen studiert. Dann seien erste Entwürfe für die Glockenzier entstanden, “bei der ja ganz besondere Vorgaben zu beachten sind. Das Relief darf nicht dicker als zwei Millimeter werden, weil jeder zusätzliche Millimeter den Klang der Glocke verändern würde”. Nachdem die Entwürfe mit dem Stifter der Glocken und der Gemeinde besprochen worden waren, machte sich die Künstlerin ans Werk – versehen mit fachmännischen Tipps von Glockengießermeister Bachert, dessen Familie ihr Handwerk seit mehr als 250 Jahren ausübt. “Er riet mir zum Beispiel, bei der Komposition von einem Dreieck auszugehen, weil dies am ehesten der Glockenform entspricht.” Jedes Detail der sich um die Glocken ziehenden Reliefbänder, in denen Pröbstle Bezug nimmt auf das Leben der Heiligen, auf die ihnen zugeschriebenen Fähigkeiten und Wundertaten, jeder Buchstabe wurde dann im Atelier aus hauchdünnem Wachs geformt und geschnitten. Festgemauert in der Erden In der Zwischenzeit waren in der Bachert-Werkstatt in Karlsruhe, die auch die neuen Glocken für die Frauenkirche und die große Glocke für den Hamburger Michel goss, die Glockenrippen berechnet, gezeichnet und aus dem Schablonenbrett ausgesägt worden – das wichtigste Element der späteren Glocke, das deren Form und Klang entscheidend bestimmt. Festgemauert in der Erden, ganz wie in Schillers berühmten Gedicht, waren die hohlen Glockenkerne aufgebaut und mit Lehm, vermischt mit Stroh, Kälberhaaren und Pferdemist, bestrichen worden, so lange, bis die Form der am “Formstand” aufgehängten Glockenrippe entsprach. Nach dem Trocknen der Glockenkerne (mit einem Holzkohlefeuer im Inneren) wurden sie mit einer Trennschicht überzogen und die als Schablone fungierende Glockenrippe weiter ausgesägt, um die Wandstärke der Glocke festzulegen. Durch weiteres Auftragen von Lehm über der Trennschicht entstand die “Falsche Glocke”, die ihrerseits wieder gut trocknen musste, bevor sie mit heißem Rindertalg übergossen wurde. Dann war der Moment für das Aufbringen der Glockenzier. Editha Pröbstle erzählt lachend, dass sie “mitten in der größten Sommerhitze” mit vielen Kühltaschen im Kofferraum nach Karlsruhe gefahren sei, um ein Wegschmelzen der empfindlichen, wächsernen Glockenzier zu verhindern. “Ebenso diffizil war das Aufbringen der Teile auf die falsche Glocke, denn natürlich herrschen auch in einer Glockengießerwerkstatt nicht eben niedrige Temperaturen. Da wird einem das Wachs unter den Händen schon wieder zu weich und droht zu zerreißen oder sich zu verformen.” Unter diesen Umständen wird das Arbeiten zur Nervensache. Die weiteren Schritte konnte sie nicht mehr beeinflussen, da blieb ihr nur Bangen und Hoffen darauf, dass das Werk gelingen möge. Einmal mehr wurde Lehm auf die Glockenform aufgetragen, feiner Zierlehm zuerst, in den sich das wächserne Relief abdrückte, und schließlich gröberer Mantellehm. Alle Schichten mussten an der Luft trocknen, um nicht die Talg- und Wachsschicht vorzeitig zu zerstören. Erst nach dem völligen Aushärten wurde das Fett ausgeschmolzen und der Glockenmantel vorsichtig abgehoben. Die “falsche Glocke” “Großes Aufatmen allerseits, als wir sahen, dass sämtliche Einzelheiten der Glockenzier unbeschadet die Prozedur überstanden hatten.” Die “falsche Glocke” hatte nun ausgedient, konnte zerstört und der Mantel, “die Form aus Lehm gebrannt”, behutsam über die Kernglocke gestülpt werden. An einem Freitag um 15 Uhr, traditionell zur Sterbestunde Christi, war es dann so weit, war Pröbstle zum Glockenguss wieder in Karlsruhe. “Das ist ein einmaliges Erlebnis, die ganze Atmosphäre, die Gebete, die Handgriffe, an denen sich seit Jahrhunderten nichts geändert hat, die Spannung, ob alles gut gehen wird, die Hitze, wenn die seit Stunden erwärmte, rotglühende Bronze in die vorbereitete Form fließt.” Ohnehin, meint die Künstlerin, sei die gesamte Arbeit an den Glocken etwas ganz Besonderes gewesen, auch emotional, bis hin zu dem Sonntag Ende September, an dem Wunibald, die kleinste, Willibald, die mittlere, und Walpurga, die größte Glocke, auf Hochglanz poliert und gezogen von einem Gespann mit vier weißen Schimmeln in der Nikolauskirche in Scheer eintrafen. “Da sind mir die Tränen gekommen, und als der Bischof bei der Weihe die Glocken zum ersten Mal anschlug, als ich den Klang “meiner‘ Glocken hören durfte, war ich nur noch ergriffen. Das kann man fast nicht in Worten ausdrücken.” Ihren Platz im frisch restaurierten Glockenturm, neben ihren beiden barocken “Schwestern”, werden die Glocken noch im Oktober einnehmen. Lieselotte Sauer-Kaulbach

Schreibe einen Kommentar